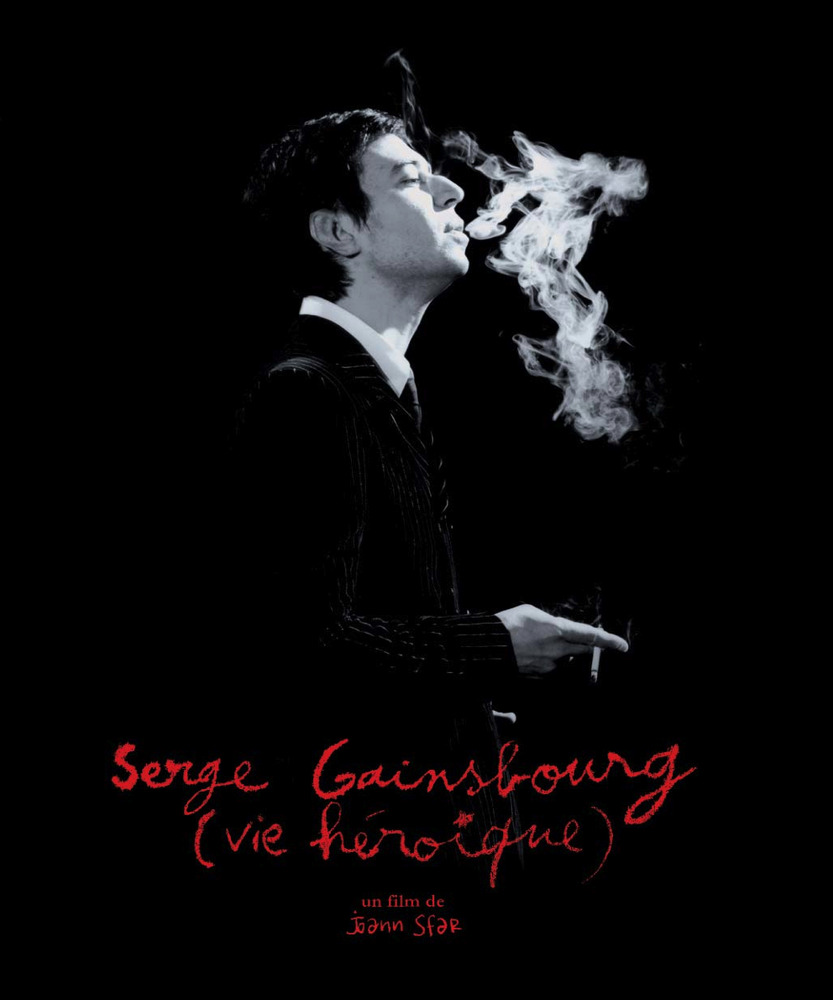

Premier long-métrage de Joann Sfar, initialement auteur de bande-dessinées, Gainsbourg (vie héroique) peint avec une admiration non feinte le portrait de Lucien Ginsburg connu sous le nom de Serge Gainsbourg. Récompensé en 2011 par le César de la meilleure première œuvre, celui du meilleur acteur pour Eric Elmosnino (S. Gainsbourg), et enfin celui du meilleur son pour Didier Lupfer et Marc du Pontavice, ce biopic musical révèle un aspect fantastique qui lui donne des airs de conte et permet une photographie poétique. C’est un film qui marque à la fois par la splendeur des jeux d’acteur et par son esthétisme. Grande admiratrice du peintre, je fus ravie de l’apercevoir dans ce beau film. Les univers de Gainsbourg et Dalí se mêlent alors au sein de cette unique nuit d’amour avec Elisabeth Levistky.

Les deux hommes sont des personnages emblématiques du monde de l’Art. Tous deux avant-gardistes, ils sont connus pour leur rapport à l’argent − si l’un brûle un billet sur un plateau télévisé, l’autre est surnommé Avida Dollard – et pour leurs célèbres caractères. Lors de la séquence avec Elisabeth Levitsky, Gainsbourg est invité par elle chez Dalí, dont elle détenait les clefs de l’appartement – sans que cela ne soit expliqué ou justifié pour le spectateur ne connaissant pas leur histoire.

Les décors et les accessoires sont particulièrement visibles lors d’un plan fixe. D’abord devinés, la lumière apparaît ensuite pour permettre aux spectateurs de découvrir un appartement à vivre faisant aussi office d’atelier. On voit alors un tapis en peau de tigre étalé sur le sol, un squelette vêtu d’un voile noir ayant des épées à ses pieds, des plumes de paon, une sculpture verticale d’un serpent, et d’autres œuvres difficilement décryptables ; le tout forme une désorganisation minutieusement imaginée par le chef décorateur.

L’appartement regorge de symboles daliniens. Sa période religieuse est apparue autour des années 1949 où il a peint pour la première fois Gala, sa femme, en madone : il y a de nombreuses références catholiques comme la croix noire accrochée au mur et la grande croix où Jésus est crucifié suspendue au dessus du lit. On remarque aussi le canapé rouge qui est un clin d’œil au Maé West Lips Sofa présent dans son musée à Figeras. L’ours blanc orné de colliers rappelle celui qui est à l’entrée de sa maison de Platja Portlligat (Cadaques) ou encore le cheval empaillé à Púbol dans le château de Gala, les animaux empaillés apparaissent beaucoup dans ses lieux d’habitations comme dans son musée – oiseaux, cygnes, hiboux… Le bijou de l’œil du temps, œuvre populaire de l’artiste, apparaît sous la forme d’une sculpture. Au-dessus de la grande porte vitrée sont fixées des branches de ferrailles qui ressemblent à des cils, cela ressemble grandement au style dalinien. Plusieurs peintures sont étalées sur le sol et Elisabeth explique qu’il s’agit d’œuvres de maîtres car il accroche les siennes, cela fait écho à sa mégalomanie. Les montres coulantes, œuvres majeures, réapparaissent avec la présence de plusieurs horloges plus ou moins ornementées. Des corps nus de femmes sont dessinés, un de ces croquis est entouré d’un immense piano qui ressemble à un escalier flottant. La présence de fumée de cigarette comme de mégots évoquent timidement Gainsbourg.

Ainsi on comprend l’interdépendance qui les lie : le décor a un impact sur les personnages tout comme les personnages ont un impact sur le décor. Si Serge se montre gêné car il est chez Dali, Elisabeth Levitski s’y sent chez elle ; quand Elisabeth fait le croquis de Lucien Ginsburg, on remarque un dessin d’une femme nue et langoureuse sur le mur, celui-ci épousant parfaitement la cambrure de ses épaules alors qu’elle regarde Lucien avec des yeux rêvant d’érotisme.

Pourtant, la musique extra-diégétique provenant d’abord de la scène précédente où Serge Gainsbourg jouait au piano rappelle la présence du chanteur. Comme pour induire sa présence, laisser de petites empreintes dans ce monde qui ne lui appartient pas encore et qui n’est que celui d’Elisabeth Levitski. Toute la sensualité de la tension sexuelle monte. Dans un premier temps, la musique romantique du piano les suit avant d’être rattrapée, toujours extra-diégétiquement, par un quatuor cuivre / percussion / violoncelle / trompette. Le violoncelle, dont les cordes sont fermement tenues, offre un son étouffé qui permet d’en faire un instrument à percussion dont la mélodie est bien plus précise. Cette nouvelle musique retentit quand les désirs sont affirmés sans l’ombre d’une ambiguïté. C’est un son sensuel qui répond à sa domination. Elle incarne une femme fatale, vêtue d’une tenue noire et d’un rouge à lèvre mat, ses longs cheveux mis en valeur par une coiffure impeccable, et le bruit de ses talons qui ne quitte pas l’espace sonore.

Dans ce long-métrage qui est une ode à l’artiste dont les déboires sont filmés avec une bienveillance grandiose, Christian Marti, chef décorateur de ce projet, donne vie à des décors travaillés dans les détails dont la beauté plastique révèle plus encore le conte que Joann Sfar revendique avoir réalisé. Les deux univers très marqués de Gainsbourg et de Dalí s’embrassent jusqu’à se fondre en un avec virtuosité.

Au plaisir de vous lire aussi,

Kënza Simon-Auriol.

D’autres articles sur le film en lui-même

– Le Monde