“Cette maison est à nous…”

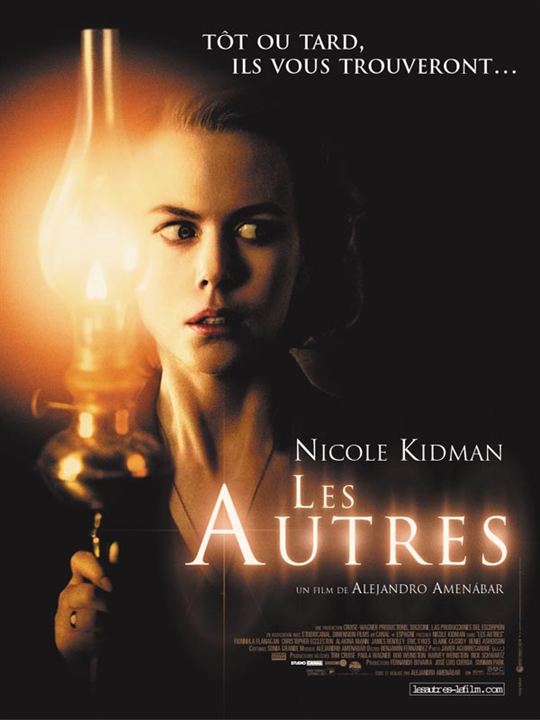

Plus qu’un simple film de fantôme, Les Autres (2001) nous confronte aux frontières pouvant exister entre la Vie et la Mort. Il n’est pas sans rappeler le fameux Les Innocents de Jack Clayton (1961), créant une ambiance respectant les codes du gothique et du fantastique.

La subtilité de l’écriture dans le scénario réussit avec brio à nous faire confondre le monde des vivants et celui des morts, tout en filant au fur et à mesure une intrigue surprenante lors du premier visionnage, et aussi pour l’époque. Ce film, à la manière d’une nouvelle, nous entraîne inexorablement vers sa chute sans jamais dévoiler le pot-aux-roses. Lorsqu’on croit savoir, nous obtenons une information, mais la plus capitale, pas celle que nous attendions !

Le réalisateur Alejandro Amenábar a une manière efficace d’amener l’épouvante. Il ne mise pas seulement sur les jumps scares classiques, mais au contraire, sur un silence qui accentue le vide et l’impression de présence dans la maison. La musique n’est qu’un fond inaudible parfois, puis forte lors des passages importants. Elle propose un mélange de piano et d’instruments à cordes aux sonorités stridentes et mélancoliques, assez caractéristiques du gothique.

Ainsi, chaises, meubles et portes deviennent les potentielles manifestations du surnaturel -où devrait-on parler de naturel dans ce cas précis ?- ajoutées à une règle qui oblige les personnages à refermer une porte avant d’en ouvrir une autre. Cela ralentit l’action et crée une attente qui devient anxiogène lorsque des phénomènes se produisent, notamment quand la mère s’active à les ouvrir et à les fermer sans arrêt.

Notons aussi une belle utilisation des travelling panotés autour des personnages, lorsque ceux-ci succombent à la folie ou à la peur -les enfants surtout- créant une tension grandissante et tenue dans ces scènes. Des voix diégétiques en hors-champ viennent compléter le tableau, rendant le phénomène de hantise plus menaçant qu’il ne l’est. Quoi de plus effrayant que d’entendre un chuchotement sans en connaître la provenance ?

L’ajout d’une scène sous forme de flash-back juste après la révélation aurait pu rendre le film plus poignant, plus horrifique, mais Alejandro ne la propose pas.

Film coupé, ou bien envie qu’il soit visionnable pour le grand public ?

Les jeux d’acteurs sont crédibles, puissants, même si Nicole Kidman a vite tendance à faire de l’ombre aux autres avec son rôle de mère tantôt aimante et triste, tantôt violente et psychotique. Celle-ci transitionne de la menace à l’amour inconditionnel avec une facilité déconcertante, presque surnaturelle; laissant planer le doute quand aux actions passées du personnage qu’elle incarne. Tout en elle appelle à la contradiction. Le mélange d’émotions que propose Nicole est subjuguant, prouvant son talent indéniable pour les rôles complexes.

La mère se veut intransigeante quand à la lecture d’ouvrages religieux. Était-ce une volonté du réalisateur de donner une place importante à la religion ici ? En effet, de nombreuses références bibliques viennent créer des interrogations sur le fait de croire ou non au paradis et à l’enfer. Les remise en cause de la fille Anne, jouée par Alakina Mann, viennent apporter un débat intéressant sur la foi, et si croire et réciter des prières suffit à nous assurer une place quelque part.

Pour résumer, Les Autres est un long métrage captivant qui, selon moi, n’a pas pris de rides. Il inspire à créer des ambiances efficaces en mélangeant huit-clos et film fantastique avec facilité. Les thématiques de l’enfance, de la religion et des peurs sont correctement dosées, et l’atmosphère brumeuse est présente tout au long de cette visite d’un enfer personnel. Un enfer où les autres ne sont peut-être pas les plus dangereux…

Danny Jay